el esc

é

ptico

54

anuario 2020

Introducción

La osteopatía craneosacra y craneal

La osteopatía craneosacra fue fundada por William

G. Sutherland, un periodista que, en un momento

dado, se empieza a interesar por la osteopatía, has-

ta adquirir su diploma en 1900 de la propia mano de

Andrew T. Still, fundador de la osteopatía.

1

En 1899,

antes de terminar sus estudios, tuvo la que él mismo

bautizó como «la loca idea», de la que emanó todo

su concepto de osteopatía craneosacra:

1

«

Mientras

contemplaba los cráneos y pensaba, inspirado por la

filosofía del doctor Still, mi atención se dirigió ha

-

cia los biseles de las superficies articulares del esfe

-

noides. Tuve de repente el pensamiento —como una

intuición— de que las superficies articulares estaban

biseladas, como las agallas del pez, lo que indica una

movilidad para un movimiento respiratorio»

.

La osteopatía craneosacra se basa en el supuesto de

la existencia de un movimiento rítmico-oscilatorio de

los huesos del cráneo (suturas craneales), el cerebro,

las meninges, la médula espinal y el sacro, producido

por las fluctuaciones del líquido cefalorraquídeo. Este

movimiento rítmico recibe el nombre de

Movimiento

Respiratorio Primario

, y tendría una frecuencia de 8

a 12 ciclos por minuto.

Según Sutherland, este movimiento respiratorio

primario no se relaciona con la respiración pulmonar,

constituye un movimiento más primitivo (apelando a

la similitud de los biseles con las agallas) y más im-

portante, pues define la salud de un individuo.

Evaluación crítica de

la osteopatía craneal

y craneosacra

Rubén Fernández Matías

Fisioterapeuta, estudiante de doctorado

*Este artículo es una versión resumida y divulgativa de un extenso informe que se puede consultar en:

https://rubenfmat.wordpress.com/2020/02/10/analisis-critico-del-informe-del-sefitma-2020-osteopatia-craneal/

Análisis del informe del SEFITMA - Osteopatía Craneal

El constructo teórico de la osteopatía y su concep-

to holístico, más que aportar algo a la fisioterapia,

supondría un perjuicio para la misma, ya que son

conceptos carentes de plausibilidad biológica

el esc

é

ptico

55

anuario 2020

Actualmente, algunas personas formadas en osteo-

patía, ante la ingente cantidad de literatura en contra de

la plausibilidad del movimiento respiratorio primario

a través de las fluctuaciones del líquido cefalorraquí

-

deo, han cedido en abandonar ese constructo por otra

explicación a través de las ondas de Traube-Hering-

Mayer, que son cambios cíclicos en la presión arterial

controlados por sistemas reflejos y que se producen de

manera fisiológica. ¿Por qué? Porque algunos autores

hablan de que dichas ondas presentan una frecuencia

de entre 6 y 24 ciclos por minuto, que podría cuadrar

con los ciclos descritos por Sutherland. Sin embargo,

actualmente no hay ninguna prueba de que exista una

relación entre ese movimiento respiratorio primario y

las ondas de Traube-Hering-Mayer, así como de que

sea biológicamente plausible que dichas ondas tengan

algo que ver con ese movimiento primario que descri-

bió Sutherland, y que según la osteopatía craneosacra

es causa de patologías y requiere ser normalizado.

Por otro lado, además del movimiento respiratorio

primario, también se ha propuesto la existencia de

disfunciones osteopáticas craneales, entendidas como

«hipomovilidades», «mal-posiciones» o «bloqueos»

en las suturas craneales. Estos se diagnosticarían

mediante la palpación manual y se corregirían tam-

bién mediante técnicas manuales. Igualmente, ante la

cantidad de información actual que refuta la posible

existencia de dichas disfunciones y la capacidad de

un terapeuta con sus manos de palparlas y corregirlas,

algunas personas formadas en osteopatía craneal han

cambiado su discurso para intentar justificar dichos

procedimientos mediante la existencia de los nervios

intrasuturales, argumentando que no corrigen disfun-

ciones biomecánicas, y que lo que hacen sus técnicas

es desensibilizar esos nervios que estarían sensibili-

zados, curiosamente, por disfunciones biomecánicas.

Sin embargo, se siguen utilizando conceptos biome-

cánicos para el diagnóstico manual y la elección de

técnicas de tratamiento en este campo, es decir, ten-

dríamos un lobo vestido de oveja.

La osteopatía craneal ha sido duramente criticada

desde hace más de una década.

2,3

De hecho, en el año

2015, el

Conseil National de l’Ordre des Masseurs-

Kinésithérapeutes

de Francia

4

elaboró un informe so-

bre la investigación en osteopatía craneal en el que

desaconseja su utilización.

Mutualismo, comensalismo o parasitismo

Dejaré a un lado un momento la osteopatía craneal

para centrarme en la fisioterapia, la osteopatía en su

totalidad y la interacción entre ambas, a nivel nacio-

nal y mundial.

Podemos definir la

simbiosis

como la relación es-

trecha existente entre organismos de diferentes espe-

cies donde, teniendo en cuenta los beneficios o perjui

-

cios de estos organismos, podemos tener tres tipos: el

mutualismo

, donde ambos organismos se ven benefi

-

ciados; el

comensalismo

, donde la relación es benefi

-

Foto original de Mathew Macquarrie en Unsplash

el esc

é

ptico

56

anuario 2020

ciosa para uno de ellos e indiferente para el otro; y el

parasitismo

, donde la relación es beneficiosa para uno

y perjudicial para el otro.

Actualmente solo pueden existir dos relaciones

entre la fisioterapia y la osteopatía. En el mejor de

los casos, la relación sería de comensalismo, donde

la fisioterapia no ganaría ni perdería nada, y la osteo

-

patía se beneficiaría del conocimiento de la fisiotera

-

pia. En el peor, la relación sería de parasitismo, donde

la osteopatía sería el parásito que se beneficia de la

fisioterapia, que saldría perjudicada. Personalmente,

pienso que la relación de parasitismo es la que mejor

se ajusta a la realidad.

La fisioterapia no necesita nada de la osteopatía; es

una disciplina que ya presenta su propia historia con

respecto a la terapia manual, y que utiliza determi-

nadas técnicas con las manos que no requieren de la

formación en osteopatía para aprender su realización.

Esto sería lo único que podría aportar la osteopatía a

la fisioterapia: más técnicas de terapia manual, que

realmente no son necesarias, ya que con el repertorio

que presenta la fisioterapia ese campo de actuación

está más que cubierto. Por otro lado, el constructo

teórico de la osteopatía y su concepto holístico, más

que aportar algo a la fisioterapia, supondría un per

-

juicio para la misma, ya que son conceptos carentes

de plausibilidad biológica que podrían entorpecer el

proceso de razonamiento clínico del fisioterapeuta,

limitar el avance del campo de conocimiento de la

fisioterapia a nivel científico y suponer un detrimento

para su prestigio de cara a la población, por seguir

defendiendo postulados equívocos en el campo de la

salud. Desde hace décadas, en fisioterapia se viene

hablando y utilizando un modelo biopsicosocial, que

difiere mucho del holismo osteopático, del concep

-

to «Cuerpo-Mente-Espíritu» de Andrew Taylor Still,

fundador de la osteopatía; es por ello por lo que dicho

concepto no aporta nada a la fisioterapia. El mode

-

lo biopsicosocial está basado en la investigación; el

modelo «Cuerpo-Mente-Espíritu» no es más que una

invención sin fundamento.

En los últimos años ha crecido el sector crítico den-

tro de la propia osteopatía, con múltiples exponentes

a nivel mundial que quieren un cambio de paradig-

ma dentro de la disciplina. De entre los cambios que

proponen, destaca el dejar a un lado los diagnósticos

osteopáticos sin fundamento; implementar un mode-

lo biopsicosocial; apreciar las limitaciones de benefi

-

cio terapéutico que tiene la terapia manual, que ha de

complementarse con otras cosas; la inclusión del ejer-

cicio terapéutico… ¿Sabéis quién está haciendo esto?

La fisioterapia, desde más o menos inicio de siglo. La

osteopatía no tiene futuro si decide basarse en la inves-

tigación, ya que, de hacerlo, acabaría convirtiéndose

en una Fisioterapia 2.0, y no necesitamos dos fisiote

-

rapias. La osteopatía es lo que es, y si la desligamos

de sus constructos teóricos, no es más que una caja

de herramientas, un martillo, un taladro, un destorni-

llador… sin que pudiera considerarse una profesión

en sí misma, la cual requiere, aparte de herramientas,

de un campo de conocimiento propio, que oriente a

cómo, cuándo, dónde y por qué utilizar esas herra-

mientas. Además, como comentaba anteriormente, la

fisioterapia ya tiene una caja de herramientas propias

de terapia manual, no necesita otra.

En resumen, desde mi punto de vista, la fisioterapia

y la osteopatía nunca van a llegar a una relación de

simbiosis de tipo mutualismo; el parasitismo de la os-

teopatía a la fisioterapia, así como el declive de aque

-

lla si decide empezar a basarse en la investigación,

son inevitables.

El Informe del SEFITMA

La Sociedad Española de Fisioterapeutas Investi

-

gadores en Terapia Manual (SEFITMA) es una aso

-

ciación que, según su propia página web,

«tiene el ob-

jetivo de defender los intereses científicos y profesio

-

nales de los fisioterapeutas para procurar el máximo

desarrollo de la Terapia Manual, Osteopática y Qui

-

ropraxia, en beneficio de la sociedad española»

(sic).

5

Esta descripción nos lleva a uno de los puntos ac-

tuales de debate con respecto a la osteopatía: ¿por qué

El modelo biopsicosocial está basado en la

investigación; el modelo «Cuerpo-Mente-Espíritu»

no es más que una invención sin fundamento

el esc

é

ptico

57

anuario 2020

distinguirla de la terapia manual? Como veremos más

adelante, si nos basamos en la literatura científica ac

-

tual, la osteopatía queda relegada a nada más que un

conjunto de técnicas manuales, muchas de las cuales

no son de su propiedad, sino que han sido compartidas

durante décadas por distintos colectivos, entre ellos

los fisioterapeutas. Pero sí es cierto que podemos esta

-

blecer una distinción entre la fisioterapia manual y la

osteopatía: el modelo bajo el cual se aplican las técni-

cas difiere; en el primer caso, es un modelo basado en

la investigación; en el segundo, es un modelo carente

de plausibilidad. Cabe destacar que la mayoría de los

miembros del SEFITMA son fisioterapeutas con for

-

mación en osteopatía.

En el año 2017, el SEFITMA elaboró su primer

informe de 82 páginas, bajo el título:

Evidencias en

Fisioterapia Manual: Incoherencias en Osteopatía,

Quiropraxia, y Terapia Manual. Informe-propuesta

para la unificación de criterios y posicionamiento co

-

mún en defensa de la Fisioterapia Manual en España

.

Este título podría dar a entender que se trataba de

un informe de defensa de la fisioterapia manual: sin

embargo, esta suposición no podría estar más equivo-

cada. El escrito cita diversas organizaciones y algún

decreto, como el 1001/2002, del 27 de septiembre o

la Orden CIN/2135/2008, del 3 de julio, con el obje

-

tivo de argumentar a favor de la presencia de la os-

teopatía dentro de la fisioterapia en España. Lo cierto

es que actualmente en España la osteopatía carece de

regulación, ninguno de los documentos mencionados

adjudica a los fisioterapeutas la exclusividad con res

-

pecto a la práctica de la osteopatía. ¿La pueden aplicar

fisioterapeutas? Si, pero también quien haya hecho un

curso de fin de semana de veinte horas; eso sí, al no

ser sanitario, este último no estaría habilitado para

tratar patologías, es decir, la persona que sin ser fi

-

sioterapeuta trata patologías con osteopatía estaría co-

metiendo un delito de intrusismo por no ser sanitario,

no por utilizar la osteopatía. A nivel de seguridad, mi

opinión es que preferiría ser tratado por un fisiotera

-

peuta con formación en osteopatía a por alguien que

se haya hecho un curso de 20, 40 o 60 horas, pero no

sea fisioterapeuta. A nivel de veracidad, la osteopatía

presenta la misma ausencia de plausibilidad, la apli-

que un fisioterapeuta o no.

En este informe de 2017 se argumenta que, como

la osteopatía está dentro de las funciones de los fisio

-

terapeutas, estos deben defender la misma de las crí-

ticas externas, haciendo referencia a los debates que

se han generado en los últimos años en distintos foros

dentro del colectivo de fisioterapeutas, proponiéndose

que los fisioterapeutas que actúen en contra de unas

«directrices comunes y perjudiquen a la fisioterapia»

sean informados, apercibidos, e incluso sancionados

por participar en divulgación o debates a través de

blogs, foros o entrevistas, que, según ellos, puedan

beneficiar a otros colectivos ajenos a la fisioterapia y,

por tanto, perjudiquen los intereses de la misma. Tal

sería el supuesto caso de criticar la osteopatía en redes

sociales, como hemos podido observar en los últimos

Foto original de Mathew Schwartz en Unsplash

el esc

é

ptico

58

anuario 2020

años, donde algunos fisioterapeutas con formación en

osteopatía han exigido a distintos colegios profesio-

nales la sanción de algún compañero fisioterapeuta

por el hecho de cuestionar la osteopatía desde un pun-

to de vista científico, apelando a un incumplimiento

del código deontológico. Se llega incluso plantear la

siguiente pregunta: «¿Por qué no denunciar a quienes

agreden a las funciones de los/las Fisioterapeutas?»

(sic). Proporcionaré una respuesta clara y concisa: Ar-

tículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos:

Todo individuo tiene derecho a la libertad

de opinión y de expresión; este derecho incluye el de

no ser molestado a causa de sus opiniones, el de in-

vestigar y recibir informaciones y opiniones, y el de

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier

medio de expresión.

Gran parte de las 82 páginas del informe de 2017

no es una argumentación racional y científica de la

osteopatía, sino que constituye un conjunto de argu-

mentaciones falaces, entre las cuales entran la crítica

a distintos métodos, procedimientos y prácticas utili-

zados en fisioterapia, con el argumento de que, como

algunos de ellos no presentan mucho sustento en la

investigación actual, tampoco se puede exigir ese sus-

tento a la osteopatía, llegándose incluso a comparar la

reanimación cardiopulmonar con la osteopatía visce-

ral en el sentido de que, si debemos evitar la aplica-

ción de la osteopatía visceral hasta que demuestre su

eficacia en revisiones Cochrane, deberíamos hacer lo

mismo con la reanimación cardiopulmonar.

Unos años después, el 25 de febrero de 2019, se

publicó una actualización del informe del SEFITMA.

Esta vez el título ya reflejaba fielmente el objetivo de

este:

Introducción al estado de las evidencias en Os-

teopatía. Breve recopilación de la Sociedad Española

de Fisioterapeutas Investigadores en Terapia Manual

(SEFITMA) sobre el estado del conocimiento en Os

-

teopatía

. El nuevo informe era bastante más extenso

que su predecesor, con un total de 239 páginas. Este

se comenzó a utilizar en redes sociales como un arma

arrojadiza, donde cada vez que se abría debate acer-

ca de la osteopatía, algún defensor de esta apelaba

a su «aval científico» enlazando dicho informe. Sin

embargo, a pesar de contener 239 páginas, el informe

en sí constaba solamente de doce (veintitrés, si tene-

mos en cuenta las once que contenían las referencias

utilizadas en esas doce). El resto del informe cons-

tituye un «copia y pega» de resúmenes de artículos

publicados sobre osteopatía, sin ningún análisis críti-

co de los mismos. Esto hace que el mayor argumento

de peso de dicha arma arrojadiza, su elevado número

de páginas, se desmonte simplemente con una ojeada.

Seamos francos: intimida más un informe de 239 pá-

ginas que uno de doce o veintitrés. Fue un intento de

argumentación falaz a favor de la osteopatía.

Esas doce páginas del informe del 2019 constituían

un intento de argumentación con conclusiones de ar-

tículos que, desde un punto de vista científico, no se

sostenían en función de las referencias utilizadas, y

con una ausencia casi total de aportación de pruebas

acerca de la plausibilidad de la osteopatía, como el

constructo de las Leyes de Fryette, el ritmo craneosa-

cro, la validez de la palpación de la movilidad de las

suturas craneales, etc.

Finalmente, el 27 de enero de 2020 se publicó la

última actualización del citado informe, bajo el títu-

lo

Informe SEFITMA 2020. Evidencias científicas del

tratamiento osteopático

. Esta actualización contaba

con nada menos que 734 páginas, un número bastante

por encima de los anteriores. Sin embargo, una vez

más, este elevado número no es tal, pues el informe

en sí son tan solo diez páginas (veintitrés teniendo en

cuenta sus respectivas referencias), con apenas varia-

ciones con respecto al informe del 2019. El resto del

informe era simplemente, al igual que en el de 2019,

«copia y pega» de resúmenes de artículos sobre osteo-

patía sin análisis crítico de los mismos. Este informe

también se comenzó a utilizar como arma arrojadiza

por parte de algunos defensores de la osteopatía, mu-

chos de ellos fisioterapeutas, bajo el argumento de que

La fisioterapia y la osteopatía nunca van a llegar

a una relación de tipo mutualismo; el parasitis-

mo de la osteopatía a la fisioterapia, así como el

declive de aquella si decide empezar a basarse

en la investigación, son inevitables

el esc

é

ptico

59

anuario 2020

«un informe de 734 páginas avala científicamente la

Osteopatía». De nuevo, el argumento habría perdido

peso si se hubiera nombrado el número real de diez o

veintitrés.

Ante tal insistencia, me planteé finalizar el análisis

crítico que ya venía realizando del informe del 2019

sobre una de las tres partes constituyentes de la osteo-

patía, la osteopatía craneal, a fin de evitar que dicho

informe se utilizase de manera falaz. El 10 de febrero

del 2020 el informe estaba finalizado y publicado en

mi blog personal,

Fisioterapia Científica

.

Metodología del análisis crítico

El procedimiento seguido para el análisis crítico de

la sección de Osteopatía Craneal del informe del SE

-

FITMA fue el análisis individual de cada una de las

referencias citadas, con el objetivo de dilucidar si las

conclusiones recogidas con respecto a las mismas en

el informe estaban justificadas y, por otro lado, para

evaluar si las mismas servían para sustentar científi

-

camente la osteopatía craneal. Para la realización de

dicho análisis se evaluaron distintos ítems dentro de

cada estudio: diseño, metodología, análisis estadísti-

co, riesgo de sesgos y criterios de causalidad y plau-

sibilidad.

Diseño y metodología

Existen distintos tipos de estudios de investigación,

y no todos ellos permiten sacar las mismas conclusio-

nes. Por ejemplo, existen investigaciones que, debido

a su diseño, no permiten establecer asociaciones cau-

sa-efecto entre dos variables dadas. Este es un aspecto

crucial, ya que puede que determinadas conclusiones

de un estudio no se sostengan debido a su diseño.

Por otro lado, una metodología inadecuada con res-

pecto al diseño del estudio y las hipótesis planteadas

en el mismo puede sesgar esa investigación y, nue-

vamente, limitar las conclusiones que podemos sacar.

Para el análisis de estos aspectos se siguieron, entre

otros, recomendaciones de la Cochrane

6

, la declara-

ción CONSORT

7

y la declaración PRISMA

8

.

Análisis estadístico

La utilización inadecuada de determinados análi-

sis estadísticos puede ser una fuente importante de

sesgos. Así mismo, una mala interpretación de los

resultados obtenidos mediante análisis estadísticos

bien planteados (p. ej., no tener en cuenta aspectos

de fiabilidad de los procedimientos de medición) tam

-

bién puede sesgar las conclusiones obtenidas. Para el

análisis de este ítem se utilizaron métodos de bioes-

tadística, obtenidos del libro de Andy Field

9

, diversas

publicaciones científicas y libros de Douglas Altman

y Martin Bland, así como de la declaración de la Aso-

ciación Americana de Estadística

10

.

Riesgo de sesgos

Existen diversos sesgos que deben ser tenidos en

consideración en la planificación y análisis crítico de

cualquier investigación, como por ejemplo en el pro-

ceso de selección o aleatorización de los sujetos de

estudio, en el proceso de medición de las variables

resultado, sesgos derivados de la pérdida de datos

durante el transcurso de la investigación, etc. Para el

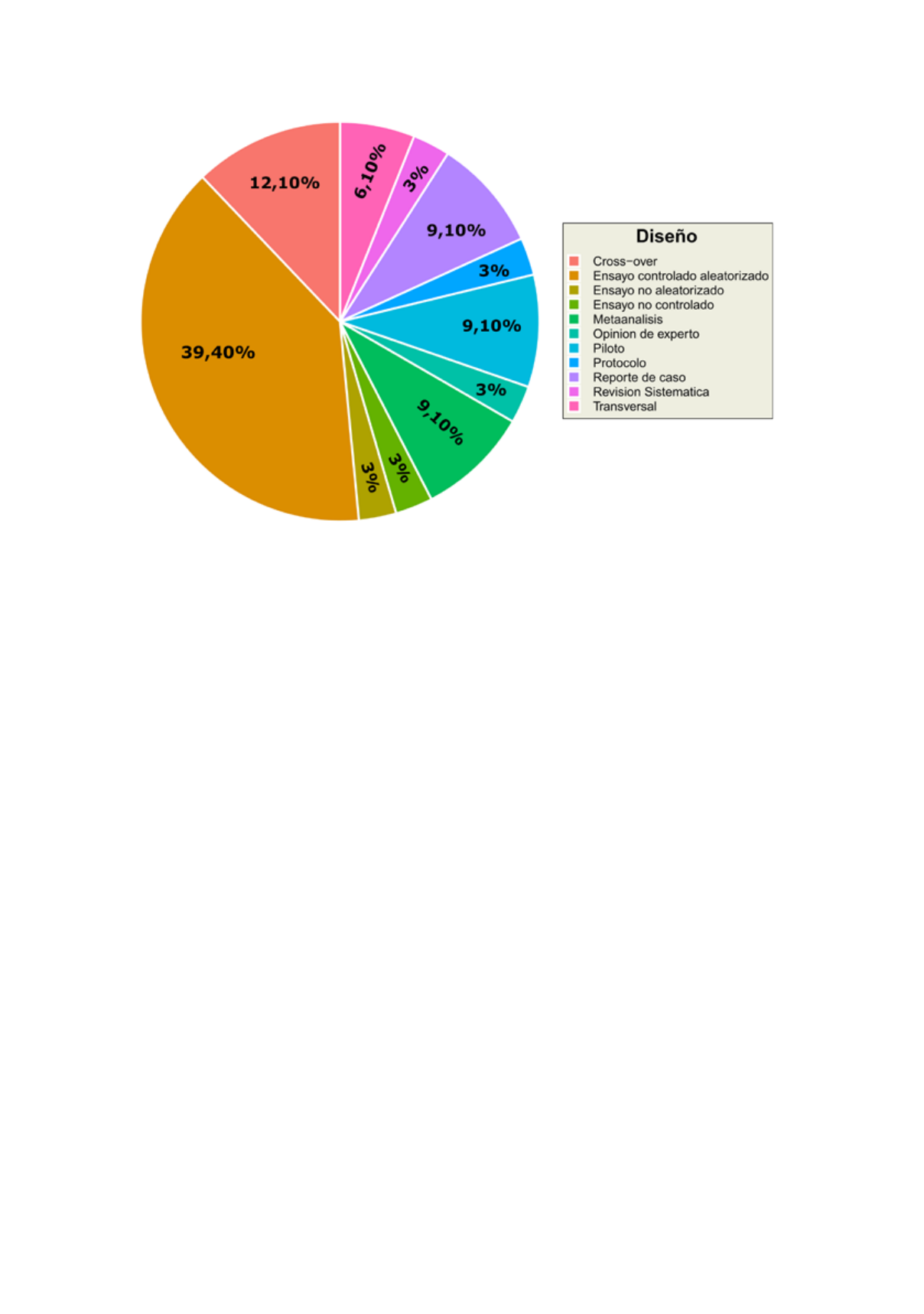

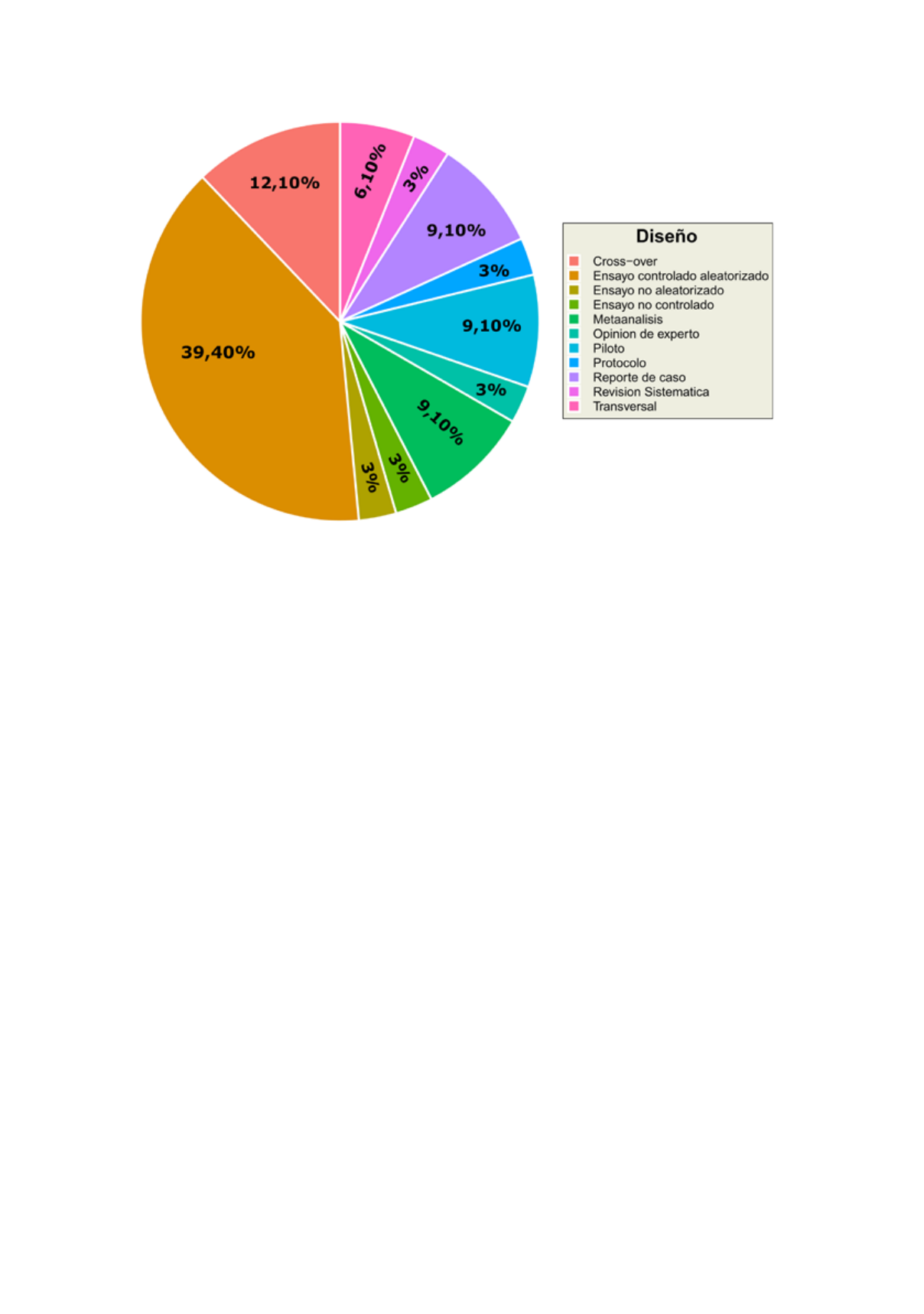

Fig. 1. Distribución de los tipos de diseño

en los trabajos recogidos en el informe de SEFITMA.

el esc

é

ptico

60

anuario 2020

análisis de sesgos se siguieron principalmente las re-

comendaciones de la Cochrane.

6,11,12

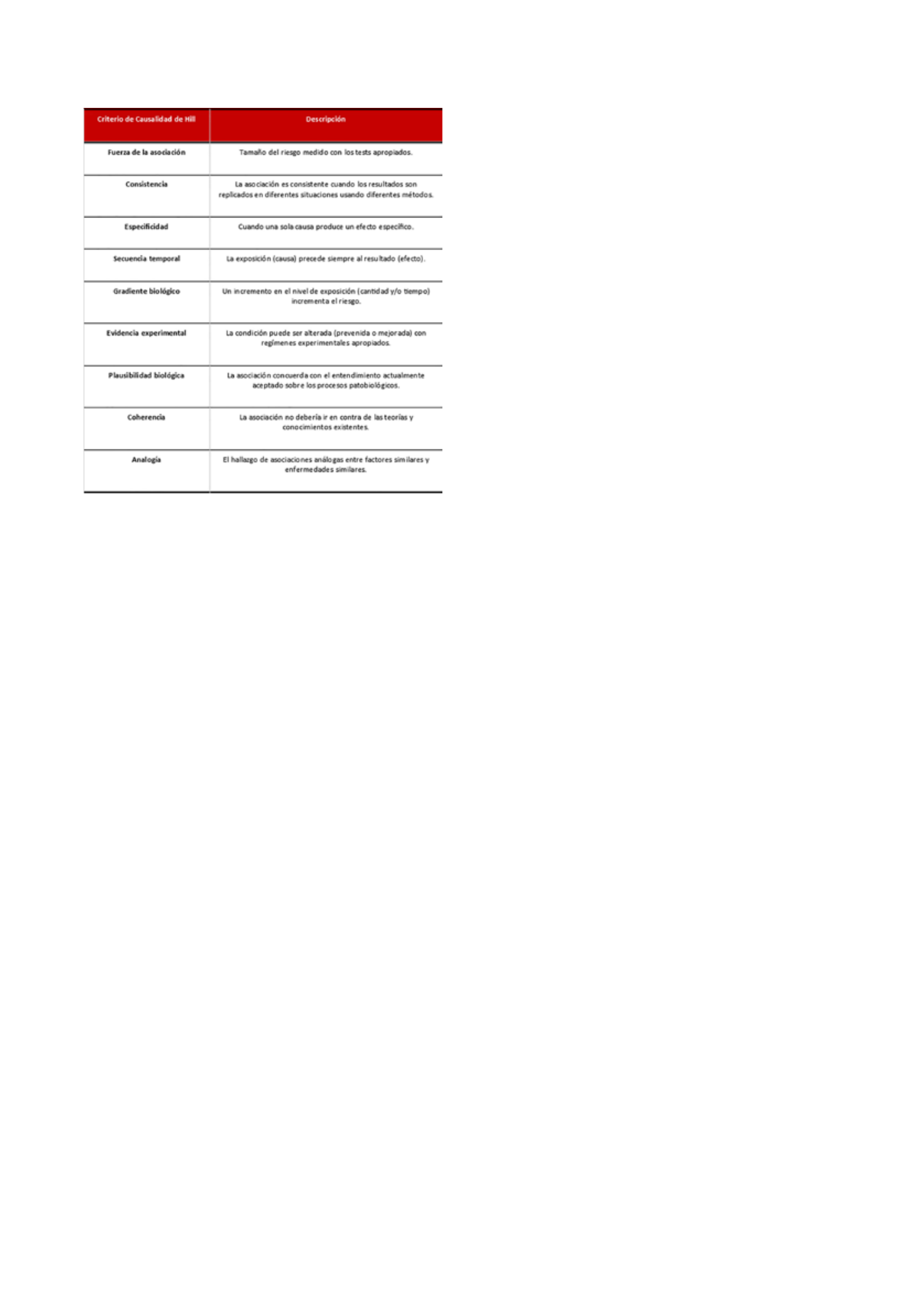

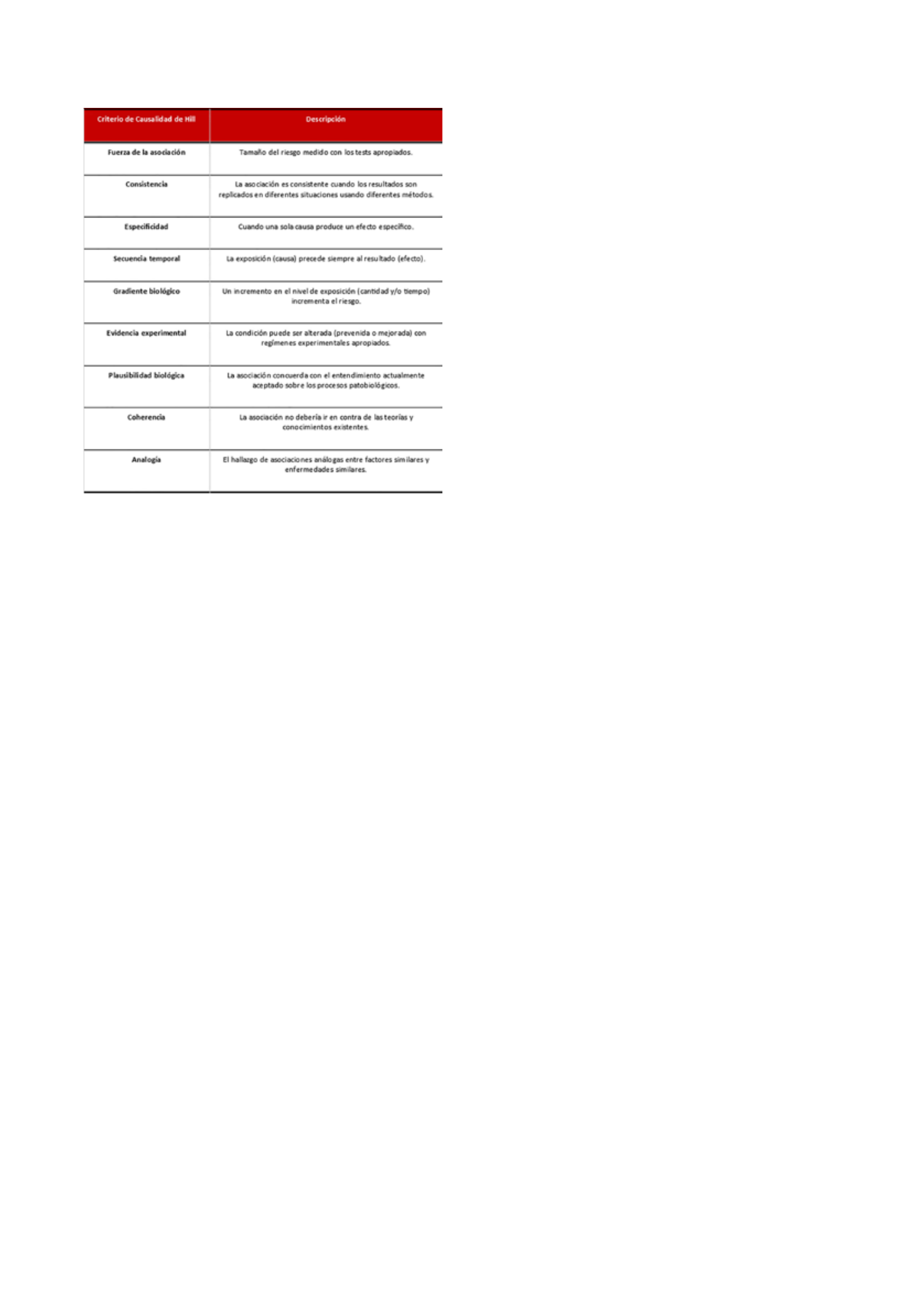

Criterios de causalidad y plausibilidad

Establecer una asociación causal entre dos varia-

bles dadas es un proceso complejo que requiere de

la asunción de múltiples supuestos. En 1965, Austin

Bradford Hill, un epidemiólogo y estadístico inglés,

unificó en un escrito titulado

«The Environment and

Disease: Association or Causation?»

13

, varios crite-

rios epidemiológicos de causalidad, que deberían te-

nerse en cuenta a la hora de sugerir que A causa B. A

mayor número de criterios que podamos asumir que

se cumplen, más confianza podemos poner en la afir

-

mación de que A causa B. Estos criterios, actualmente

conocidos como

Criterios de Causalidad de Hill

son

los recogidos en la Tabla 1.

Finalmente, la plausibilidad es un aspecto cru-

cial, ya que, de no tenerlo en cuenta, se pueden sacar

conclusiones equivocadas de determinadas investi-

gaciones. Por ejemplo, si realizo un ensayo contro-

lado aleatorizado a doble ciego con un medicamento

antiinflamatorio no esteroideo comparándolo con un

medicamento placebo, y planteo la hipótesis de que

el medicamento real va a atenuar más el dolor de los

sujetos de estudio en comparación al placebo porque

Dios, en su omnipotencia, ha dotado de su sangre má

-

gica dicho medicamento y, por tanto, tomar su sangre

a través del mismo es lo que producirá que ese medi-

camento sea más efectivo que un medicamento place-

bo. Aunque realizásemos dicho estudio y obtuviése-

mos que el medicamento real es más efectivo, eso no

quiere decir que la hipótesis propuesta para explicar

dicha efectividad se haya visto probada; ni siquiera

que tenga sea más fiable ahora que antes de realizar el

estudio. Lo mismo sucede con la osteopatía craneal:

aunque tengamos ensayos controlados que estudien la

efectividad de determinadas técnicas, eso no quiere

decir que la osteopatía craneal tenga más «eviden-

cia» por dichos estudios, ya que, si no se demuestra la

plausibilidad de sus postulados, esas investigaciones

solo sirven para concluir que X técnica, comparada

con Y, parece producir W efectos. Pero no constituyen

una «prueba» a favor de la osteopatía craneal, y di-

chos resultados deberán ser interpretados teniendo en

cuenta esa plausibilidad.

Resultados

Se analizaron un total de 33 referencias científicas

citadas en dicho informe, que se utilizaron para jus-

tificar el apartado de osteopatía craneal. De ellas, tan

solo un 39 % constituían ensayos controlados aleato-

rizados. La distribución de frecuencias de los distintos

diseños de estudio empleados en dichas investigacio-

nes aparece reflejada en la figura 1.

Para quien desee leer el análisis crítico individual

de cada uno de los 33 estudios, puede realizarlo acce-

diendo al documento original de análisis crítico men-

cionado al inicio de este artículo.

Calidad metodológica

La mayoría de los estudios referenciados presenta-

ban fallos metodológicos importantes, que limitaban

notoriamente que de los mismos se pudieran sacar

conclusiones de apoyo a la osteopatía craneal.

El único estudio que podría considerarse de buena

calidad metodológica es el de Cerritelli

et al.

14

del año

2015. Constituye un ensayo controlado aleatorizado

multicéntrico, realizado en infantes pretérmino de la

unidad de cuidados intensivos. Compararon un trata

-

miento de osteopatía en todo el cuerpo, no exclusiva-

mente craneal (n = 352), con un tratamiento de cuida

-

do habitual (n = 343), en el que se simuló el tratamien

-

to osteopático (sin tocar al bebé), para que el personal

de cuidados intensivos no supiera a qué grupo perte-

necía cada infante. La variable resultado principal del

estudio fue el tiempo de estancia hospitalaria.

Encontraron que el grupo experimental estuvo me-

nos tiempo en la unidad de cuidados intensivos, con

una diferencia media de 3,94 días (IC 95%, 2,34 a

5,55; tamaño del efecto, 0,31).

Actualmente en España la osteopatía carece de

regulación, ningún documento adjudica a los

fisioterapeutas la exclusividad con respecto a la

práctica de la osteopatía

el esc

é

ptico

61

anuario 2020

De entre los puntos fuertes del presente estudio

cabe destacar el tamaño muestral y los análisis esta-

dísticos empleados. No obstante, hay determinados

aspectos que han de ser tenidos en consideración.

En primer lugar, a pesar de la diferencia entre los

grupos, el grupo experimental aún se encuentra dentro

de los valores normativos encontrados en otras inves-

tigaciones, de modo que podría ser que las diferen-

cias encontradas en el presente estudio constituyan un

falso positivo. Para poder estar seguros, este estudio

debería ser replicado con una metodología similar.

Por otro lado, en estos casos el intento de enmas-

caramiento resulta bastante complicado, impidiendo

confiar en que el mismo haya tenido éxito, lo que po

-

dría sesgar los resultados por un cambio de compor-

tamiento del resto del personal sanitario en el trato a

los infantes.

Finalmente, también debe tenerse en cuenta que

en el grupo control no se tocó a los infantes. Dada la

ausencia de plausibilidad biológica de la osteopatía

craneal, pudiera ser que el simple contacto manual

con los infantes fuese lo que hubiera producido la me-

joría observada. Dada la ausencia de un grupo control

en el que se realizasen técnicas manuales aleatorias

no dirigidas a corregir las disfunciones evaluadas, no

podemos afirmar que el constructo subyacente a la

osteopatía craneal tenga más pruebas a su favor en

función del presente estudio.

De entre los errores metodológicos encontrados en

los estudios referenciados, cabe destacar el uso de di-

seños inadecuados para dar respuesta a las hipótesis

planteadas o justificar las afirmaciones realizadas en

el informe del SEFITMA con respecto a los mismos;

la ausencia de aplicación aislada de técnicas de osteo-

patía craneal, que imposibilita saber si alguno de los

resultados de ciertos estudios se han debido a estas

técnicas u otras de las que se aplicaron a estos pacien-

tes; y la implementación inadecuada de determinados

tipos de diseños de investigación, como ausencia de

periodo de lavado en diseños

cross-over

.

Interpretación estadística de los resultados

El principal error cometido en gran parte de los

estudios referenciados, así como en las conclusiones

recogidas en el informe del SEFITMA con respecto

a los mismos, es la ausencia de consideración de la

fiabilidad de los procedimientos de medición de las

variables resultado. No se han tenido en cuenta dichos

aspectos a la hora de interpretar si realmente podemos

pensar que hay diferencias entre dos determinadas in-

tervenciones, en función de los datos reportados en

estudios previos sobre la mínima diferencia detecta-

ble, que podría definirse como la mínima diferencia

que tendría que haber entre dos mediciones repetidas

en un mismo sujeto para que, si aceptamos que di-

cha diferencia no se debe a un error de medición, nos

equivoquemos pocas veces.

Normalmente, en los análisis usuales utilizados en

la investigación en fisioterapia, los errores de medi

-

ción no se incluyen de manera implícita en los mode-

los estadísticos, como puede ser el caso de un Análisis

de la Varianza (ANOVA), una regresión lineal, una

prueba

t-Student

, etc. Es por ello por lo que se hace

necesario recurrir a estudios previos para consultar

los datos de fiabilidad de dichos procedimientos de

medición, a fin de utilizarlos para interpretar los re

-

sultados finales de esos análisis. De no hacerlo, se

pueden acabar sacando conclusiones para nada justifi

-

cadas en función de los resultados.

Otro fallo de interpretación, cometido en diversos

estudios y en varias de las conclusiones recogidas en el

informe del SEFITMA, es el de interpretar de manera

aislada un resultado concreto de una investigación sin

tener en cuenta el resto de los resultados obtenidos,

así como su relación con las hipótesis planteadas por

los investigadores de dicho estudio y con el resto de

literatura publicada en ese campo del conocimiento.

Por ejemplo, en el estudio de Xiangrong

et al.

15

los

investigadores evalúan en sujetos sanos los efectos de

dos intervenciones de osteopatía craneal: una técnica

de aumento, que hipotéticamente debería aumentar la

saturación de oxígeno de los tejidos cerebrales; una

técnica de supresión, que debería disminuir dicha

saturación; y finalmente una técnica placebo. En el

estudio, los investigadores encuentran que no hubo

cambios en la saturación con las técnicas de aumen-

TABLA 1. Criterios de causalidad de Hill

el esc

é

ptico

62

anuario 2020

to y placebo, pero encuentran una disminución de la

saturación con la técnica de supresión. Estos resulta-

dos se oponen de manera directa a las conclusiones

recogidas en el informe del SEFITMA, donde se dice

que el estudio demuestra que la osteopatía craneal es

capaz de mejorar la oxigenación de los tejidos cere-

brales. Además, aunque se obtuvo esa disminución, la

hipótesis de la técnica de aumento resultó fallida, algo

para tener en cuenta a la hora de interpretar los resul-

tados. Finalmente, también debería tenerse en cuenta

que en el resto de las variables resultado no hubo dife-

rencias entre las distintas técnicas. Todo ello debería

llevarnos a cuestionarnos si el hallazgo de la dismi-

nución de la saturación con la técnica de supresión,

supone una prueba a favor de la osteopatía craneal.

Finalmente, un estudio que debe ser mencionado

en este apartado es el de Silvestrini

et al.

16

, de 2013.

En el informe del SEFITMA se hace referencia a que

dicho estudio encontró que las disfunciones osteopá-

ticas craneales se asocian frecuentemente a trastornos

posturales y de la marcha en niños de educación pri-

maria. La única referencia en el estudio de Silvestrini

et al.

16

a procedimientos de evaluación de disfuncio-

nes osteopáticas craneales es el ritmo craneosacro en

la introducción del apartado de objetivos del estudio.

Sin embargo, posteriormente no se vuelve a hacer re-

ferencia al mismo en ningún apartado, sin tan siquie-

ra reportarse en los resultados. Lo más llamativo de

este estudio son los análisis estadísticos reportados,

en concreto la significación estadística, los

p-

valores.

Todos los contrastes de hipótesis reportados en el es-

tudio se replicaron con el

software

estadístico R en su

versión 3.5.3, dadas las incongruencias observadas en

las tablas entre los datos brutos obtenidos y los

p

-va-

lores reportados. Por ejemplo, en la Tabla 3 de dicho

artículo se hace referencia a que el porcentaje de per-

sonas con ojo dominante izquierdo y mordida profun-

da es significativamente menor que el de personas con

mordida normal o abierta, y que el de mordida abierta

es significativamente mayor que el de personas con

mordida normal o profunda. Con la replicación del

análisis se obtuvo que no había una asociación esta-

dísticamente significativa entre la dominancia del ojo

y la mordida (c

2

= 2,26,

p

= .32), en contra de lo re

-

gistrado en el estudio. Estas incongruencias se daban

en múltiples análisis: en dicho estudio resultaban sig-

nificativos y replicando los mismos no se obtenía tal

significación estadística.

Plausibilidad

Ninguna de las referencias incluidas en el apartado

de

Osteopatía Craneal

en el informe del SEFITMA

aporta pruebas sobre la plausibilidad del constructo

que subyace a la aplicación de técnicas de osteopatía

craneal.

Discusión sobre la osteopatía craneal

En general, las referencias incluidas en el informe

del SEFITMA no justifican la utilización de la osteo

-

patía craneal en la práctica clínica. Además, varias de

las afirmaciones contenidas en dicho informe no se

sostienen en función de las investigaciones referen-

ciadas. A continuación se debaten diversos puntos en

relación con la osteopatía craneal, a fin de entender

por qué dicho procedimiento carece de plausibilidad

y no ha de ser recomendado actualmente para ningún

proceso de salud.

Fluctuación del líquido cefalorraquídeo

La propuesta de Sutherland para explicar la presen-

cia del ritmo craneosacro (o movimiento respiratorio

primario) era la fluctuación del líquido cefalorraquí

-

deo, que produciría esos movimientos rítmicos entre

los huesos del cráneo y el sacro.

Se han publicado varias investigaciones con el pro-

pósito de medir de manera objetiva dicha fluctuación,

habiéndose observado una velocidad de desplaza-

miento muy lenta; además, la magnitud de la fluctua

-

ción es demasiado pequeña como para que pueda pro-

ducir los movimientos descritos por Sutherland.

17,18

Por otro lado, como se comentaba al comienzo de

Desde la osteopatía craneal se dice ser capaz

de palpar movimientos 24 veces inferiores a la

distancia que es capaz de detectar un invidente

leyendo braille

el esc

é

ptico

63

anuario 2020

este escrito, las otras explicaciones utilizadas poste-

riormente, como los nervios intrasuturales o las ondas

de Traube-Hering-Mayer, tampoco presentan plausi-

bilidad justificable desde la investigación actual.

Movilidad de las suturas craneales

Desde la osteopatía craneal se proponen distintas

técnicas de valoración dirigidas a detectar disfuncio-

nes de movimiento en las suturas craneales, así como

«malposiciones» de las mismas, con el fin de norma

-

lizarlas con técnicas de movilización y manipulación

(«crujidos»).

En la literatura publicada en este campo se han

encontrado dos hallazgos principales. Por un lado,

algunos estudios han encontrado que las suturas del

cráneo en el ser humano adulto están fusionadas, sin

ninguna capacidad de movimiento. Por otro lado, hay

algunas investigaciones que han encontrado una ca-

pacidad ínfima de flexibilidad en dichas suturas, de la

magnitud de micras.

19

Para entender esta magnitud con perspectiva, se

puede utilizar el

Documento Técnico B1

de la Comi

-

sión de Braille Española. Según este documento, la

separación entre los centros de dos puntos contiguos

de una misma celda braille es 2,4 a 2,75 milímetros.

Teniendo en cuenta que el diámetro de estos es de,

aproximadamente, 1,2 milímetros, eso supone que

cada punto está separado del contiguo unos 1,2 milí-

metros, que equivalen a 1200 micras. La flexibilidad

que se ha encontrado en las suturas del cráneo es de

aproximadamente 30-50 micras.

19

Es decir, desde la

osteopatía craneal se dice ser capaz de palpar movi-

mientos 24 veces inferiores a la distancia que es capaz

de detectar un invidente leyendo braille.

Fiabilidad del ritmo craneosacro

Para tratar adecuadamente el ritmo craneosacro se

debe realizar una palpación del mismo, con el objetivo

de diagnosticar alteraciones de este que posteriormen-

te sean corregidas con un tratamiento. Un primer paso

para plantearnos que dichas técnicas de valoración

son útiles es evaluar su fiabilidad. La fiabilidad po

-

dríamos entenderla como la consistencia entre medi-

ciones repetidas en un sujeto, es decir, si por ejemplo

dos evaluadores dan un resultado similar al evaluar

al mismo paciente en dos momentos distintos. Para

evaluar la fiabilidad disponemos de varios estadísti

-

cos, uno de los cuales es el

Coeficiente de Correlación

Intraclase

(ICC), que, simplificando para entenderlo

en este contexto, oscila de 0 (nada de fiabilidad) a 1

(fiabilidad perfecta).

En 1977, Upledger reportó una fiabilidad interexa

-

minador moderada en algunos parámetros que confor-

maban la exploración del ritmo craneosacro, con un

valor de ICC de 0,57. Este estudio, aparte de presentar

serias limitaciones metodológicas, reportó un valor

que, a día de hoy, no es indicativo de buena fiabilidad

para recomendar un procedimiento de medición en la

práctica clínica. Posteriormente se han realizado otras

investigaciones similares que han obtenido resultados

contrarios a los de Upledger, presentados en la tabla

2.

17

En el año 2016, Guillaud

et al.

20

publicaron una

revisión sistemática sobre la fiabilidad diagnóstica y

efectividad de la osteopatía craneal. Encontraron que,

por lo general, los estudios posteriores al de Upledger

no pudieron replicar sus resultados, obteniendo valo-

res de fiabilidad aún peores, con un riesgo de sesgos

elevado.

Efectos de la terapia manual en las suturas

En el campo de la osteopatía craneal hay descri-

tas distintas técnicas, desde movilizaciones rítmicas

o tracciones hasta técnicas de alta velocidad, las ma-

nipulaciones («crujidos»), que tienen como objetivo

mejorar la movilidad de las suturas craneales e, in-

cluso, liberar aquellas que presentan una «fijación».

Además, también se afirma que dichas técnicas son

capaces de modificar la presión intracraneal.

21

En el año 2006, Downey

et al.

21

publicaron un es-

tudio con el objetivo de evaluar si las técnicas de os-

teopatía craneal eran capaces de mover las suturas del

cráneo, y si ese movimiento se traducía en un cambio

de la presión intracraneal. Anestesiaron trece conejos,

a los que incorporaron unos sensores de movimien-

to de la sutura coronal y sensores de variación de la

presión intracraneal. Se aplicó a los conejos fuerzas

progresivas de distracción sobre dicha sutura de 5, 10,

15 y 20 gramos (simulando la técnica de osteopatía

craneal «

Craniosacral Frontal Lift

»). Además, a uno

de los conejos se le aplicaron fuerzas adicionales en-

tre 100 y 10

.

000 gramos.

Para las fuerzas de entre 5 y 20 gramos (común-

mente utilizadas en la aplicación clínica de dichas téc-

nicas), no se obtuvieron diferencias en la separación

TABLA 2. Índice de fiabilidad de algunos estudios

(explicación en el texto)

el esc

é

ptico

64

anuario 2020

de la sutura ni la presión intracraneal con respecto a

la situación en reposo. Solo se obtuvo una diferencia

cuando se aplicó una fuerza de distracción de 5000

gramos, apreciándose una separación de 0,30 mm

que, sin embargo, no se tradujo en un cambio en la

presión intracraneal.

21

Debe tenerse en cuenta que las diferencias encon

-

tradas en conejos (cuya estructura anatómica craneal

es menos resistente que la del humano) con la aplica-

ción de 5 kg fueron mínimas, sin producir alteraciones

en la presión intracraneal. Es por ello que los autores

del estudio concluyen que se necesita otra base bioló-

gica para explicar por qué las técnicas de osteopatía

craneal podrían ser efectivas.

21

Criterios de causalidad de Austin Bradford Hill

Se pueden utilizar los criterios de causalidad de

Hill previamente mencionados, con el objetivo de

evaluar cuánta confianza debemos poner en el cons

-

tructo teórico de que las disfunciones osteopáticas

craneales son causa de dolor o patologías. En general,

el conjunto de la literatura publicada con respecto a la

osteopatía craneal nos lleva a sacar las conclusiones

relacionadas en la tabla 3 con respecto a qué criterios

de Hill se cumplen para este constructo teórico.

TABLA 3. Criterios de causalidad de Hill aplicados

al constructo teórico de la osteopatía craneal

El constructo teórico de la osteopatía craneal no

cumple ninguno de los criterios de causalidad de Hill;

por tanto, no tenemos motivos para proponer la eva-

luación y tratamiento de las disfunciones osteopáticas

craneales en ningún tipo de pacientes en la práctica

clínica.

Conclusión

Tras la revisión de la literatura referenciada en el

apartado de osteopatía craneal del informe del SEFIT

-

MA, la evaluación de su metodología y riesgo de ses-

gos, y la de la consistencia entre dicha metodología y

sesgos y los resultados de los distintos estudios, pode-

mos concluir que varias de las afirmaciones recogidas

en el informe del SEFITMA no se sostienen en las

publicaciones referenciadas para su justificación.

Por otro lado, el análisis de dicha literatura nos im-

pide concluir que la osteopatía craneal sea un procedi-

miento plausible y con efectividad contrastada de ma-

nera fiable mediante el método científico, que pueda

ser recomendado como una opción terapéutica para

ningún proceso de salud.

Finalizaré con una cita de Flynn TW, Cleland JA

& Schaible P del año 2006:

3

«The challenge is clear:

prove that it works, or move on»

(‘el reto está claro:

pruebe que funciona o márchese’).

La osteopatía craneal ya se tenía que haber

movido a un lado, y si no lo hace, hemos de ser

los profesionales sanitarios quienes la movamos.

La fisioterapia no puede amparar bajo su techo

esta y otras pseudociencias

TABLA 3. Criterios de causalidad de Hill aplicados al

constructo teórico de la osteopatía craneal

el esc

é

ptico

65

anuario 2020

Y añadiré por mi parte: la osteopatía craneal ya se

tenía que haber movido a un lado, y si no lo hace,

hemos de ser los profesionales sanitarios quienes la

movamos. La fisioterapia no puede amparar bajo su

techo esta y otras pseudociencias. Es el momento de

pronunciarnos sin miedo:

«La Fisioterapia no es una pseudociencia»

.

Referencias

1. Tricot P.

Osteopatía: una terapia por descubrir

. 2ª ed. Paido-

tribo, 2006.

2. Hartman SE. Cranial osteopathy: Its fate seems clear.

Chi-

ropr Osteopat

; 14. Epub ahead of print 2006. DOI: 10.1186/1746-

1340-14-10.

3. Flynn TW, Cleland JA, Schaible P. Craniosacral therapy and

professional responsibility.

Journal of Orthopaedic and Sports

Physical Therapy

2006; 36: 834–836.

4. Guillaud A, Darbois N, Pinsault N, et al. L’ostéopathie crâ-

nienne. 2015; 286.

5. SEFITMA. Sociedad Española de Fisioterapeutas Investiga-

dores en Terapia Manual, http://www.sefitma.com/ (2015, verifica-

do a 23 de noviembre de 2020).

6. Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, et al. (eds).

Cochrane

Handbook for Systematic Reviews of Interventions

. Wiley. Epub

ahead of print 23 September 2019. DOI: 10.1002/9781119536604.

7. Moher D, Hopewell S, Schulz KF, et al. CONSORT 2010

explanation and elaboration: updated guidelines for reporting

parallel group randomised trials.

BMJ

; 340. Epub ahead of print

24 March 2010. DOI: 10.1136/bmj.c869.

8. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, et al. The PRISMA sta-

tement for reporting systematic reviews and meta-analyses of

studies that evaluate health care interventions: Explanation and

elaboration.

Ital J Public Health

2009; 6: 354–391.

9. Field AP, Miles J, Field Z.

Discovering Statistics Using R

. 1st

ed. London, UK: SAGE Publications Ltd, 2012.

10. Wasserstein RL, Lazar NA. The ASA’s Statement on p-Va-

lues: Context, Process, and Purpose.

American Statistician

2016;

70: 129–133.

11. Sterne JAC, Savović J, Page MJ, et al. RoB 2: A revised

tool for assessing risk of bias in randomised trials.

BMJ

; 366.

Epub ahead of print 2019. DOI: 10.1136/bmj.l4898.

12. Higgins JPT, Altman DG, Gøtzsche PC, et al. The Cochra-

ne Collaboration’s tool for assessing risk of bias in randomised

trials.

BMJ

; 343. Epub ahead of print 29 October 2011. DOI:

10.1136/bmj.d5928.

13. Bradford Hill A. The environment and disease: Association

or causation?

Proc R Soc Med

1965; 58: 295–300.

14. Cerritelli F, Pizzolorusso G, Renzetti C, et al. A multicenter,

randomized, controlled trial of osteopathic manipulative treatment

on preterms.

PLoS One

2015; 10: 1–12.

15. Shi X, Rehrer S, Prajapati P, et al. Effect of cranial osteo-

pathic manipulative medicine on cerebral tissue oxygenation.

J

Am Osteopath Assoc

2011; 111: 660–666.

16. Silvestrini-Biavati A, Migliorati M, Demarziani E, et al. Clini-

cal association between teeth malocclusions, Wrong posture and

ocular convergence disorders: An epidemiological investigation

on primary school children.

BMC Pediatr

2013; 13: 1.

17. Green C, Martin CW, Bassett K, et al. A systematic review

of craniosacral therapy: Biological plausibility, assessment relia-

bility and clinical effectiveness.

Complement Ther Med

1999; 7:

201–207.

18. Martínez-Loza E, Ricard F. Pruebas científicas de la movili-

dad del cráneo.

Fisioterapia

2000; 22: 31–42.

19. Rogers JS, Witt PL. The controversy of cranial bone mo-

tion.

Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy

1997;

26: 95–103.

20. Guillaud A, Darbois N, Monvoisin R, et al. Reliability of

diagnosis and clinical efficacy of cranial osteopathy: A systematic

review.

PLoS One

; 11. Epub ahead of print 1 December 2016.

DOI: 10.1371/journal.pone.0167823.

21. Downey PA, Barbano T, Kapur-Wadhwa R, et al. Cranio-

sacral therapy: The effects of cranial manipulation on intracranial

pressure and cranial bone movement.

J Orthop Sports Phys Ther

2006; 36: 845–853.

Foto de Fondazione Don Gnocchi en Flickr: https://www.flickr.com/photos/dongnocchi/